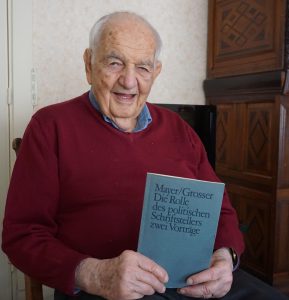

Einen Tag nach dem Brand von Notre Dame haben der stellvertretende Vorsitzende, Heiner Wittmann und der Unterzeichner Professor Alfred Grosser in Paris besucht. Das Gespräch mit dem noch sehr im aktuellen Zeitgeschehen präsenten Politikwissenschaftler[1] steht in einer Reihe von Interviews mit Menschen, die Hans Mayer noch persönlich gekannt haben.

Einen Tag nach dem Brand von Notre Dame haben der stellvertretende Vorsitzende, Heiner Wittmann und der Unterzeichner Professor Alfred Grosser in Paris besucht. Das Gespräch mit dem noch sehr im aktuellen Zeitgeschehen präsenten Politikwissenschaftler[1] steht in einer Reihe von Interviews mit Menschen, die Hans Mayer noch persönlich gekannt haben.

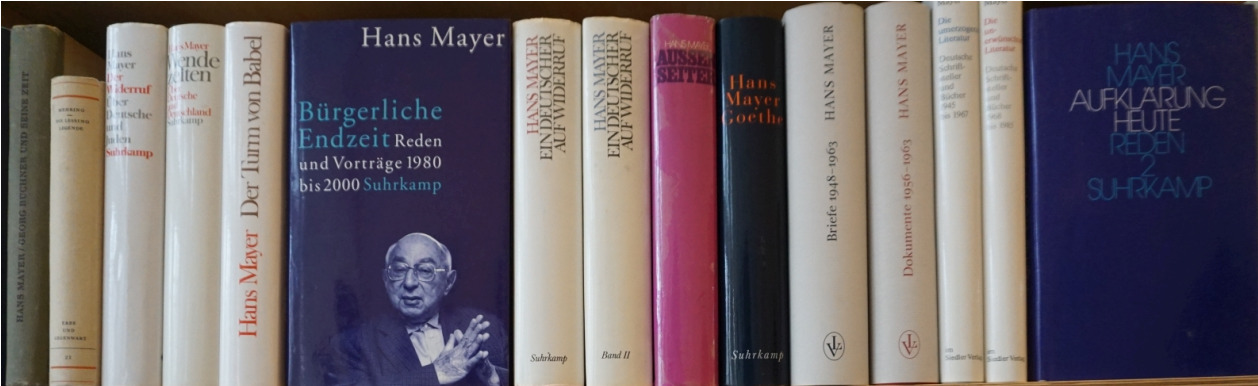

Zu Eugen Kogon 75. Geburtstag am

2. Februar 1978, hatten Alfred Grosser und Hans Mayer einen Vortrag zur „Rolle des politischen Schriftstellers gehalten. Grosser stellte damals in seinem Vortrag nach Hans Mayer fest, dass dieser richtig festgestellt habe, dass „dem Schriftsteller zu Unrecht politische Kompetenz abgestritten werde“. Doch trotz der positiven Bespiele Heinrich Bölls oder Günter Grass stellte er fest, dass die gesellschaftliche Intellektuellenfunktion der großen Schriftsteller an die Sozialwissenschaftler übergegangen sei. Diese seien allerdings „oft genauso inkompetent in der Politik, wie es die Dichter vorher gewesen sind“. Er führte dann seine Gedanken weiter aus in dem Zusammenhang des politischen Schriftstellers und der Freiheit.

In dem aktuellen Interview, dass mit Grosser geführt wurde knüpfte er an diesen Gedanken wieder an. Das Gespräch soll gemeinsam mit weiteren Interviews unter anderem mit Inge Jens, Jost Hermand und Christoph Hein in einem Band über Hans Mayer veröffentlicht werden.

Zu aktuellen Themen wie der deutsch-französischen Beziehung und dem Brexit hat Grosser sich im folgenden Gespräch dann gegenüber dem Frankreich-Blog geäußert.[2]

Zum tragischen Brand wies er darauf hin, dass es hier weniger um die Kathedrale als ein christliches Symbol gehe, sondern die Bedeutung von Notre-Dame als ein Symbol für die Geschichte Frankreichs.

[1] Siehe https://www.france-blog.info/alfred-grosser-wird-heute-94-jahre-alt

[2] Siehe: https://www.france-blog.info/category/deutsch-franzosische-beziehungen